DIAGNOSTIC D'UNE INFECTION BACTÉRIENNE

| Objectifs: Connaitre les méthodes et leurs principales étapes du diagnostic biologique d'une infection bactérienne |

A - GÉNÉRALITÉS

Le diagnostic bactériologique est un ensemble de moyens permettant de confirmer telle ou telle étiologie infectieuse d'origine bactérienne. Ces moyens diagnostiques sont variés et caractérisent soit le diagnostic direct soit celui indirect :DIAGNOSTIC DIRECT : mise en évidence de la bactérie elle-même, donc finalement de sa culture ou isolement qui permettra l'identification ultérieure ainsi que de préciser sa sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme).DIAGNOSTIC INDIRECT : mis en évidence de la réponse de l'organisme à l'infection par la présence d'anticorps spécifiques, le plus souvent sériques ou plus rarement par une réponse dhypersensibilité, dite allergique.

B - DIAGNOSTIC DIRECT

La prescription s'intitulera "examen cyto-bactériologique" d'une urine (ECBU), d'une expectoration (ECBC), d'un liquide pleural... ayant pour objectif de rechercher la mise en évidence de la bactérie responsable de l'infection.

1 - Demande : Il sera important de bien identifier le patient par son nom, son prénom, sa date de naissance... Il existe une procédure standard de recherche de cellules et de germes, d'où l'appellation suivante : "Examen cytobactériologique des urines ou ECBU".Celle-ci exclut toute recherche systématique de germes particuliers telle la recherche de BAAR (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants), de leptopsires...Le clinicien ne devra jamais oublier d'indiquer toute demande ou recherche particulière, en raison de l'utilisation de milieux spéciaux.

Exemple : La culture du bacille tuberculeux (BAAR) se fera sur le milieu de Lowenstein-Jensen après, au minimum 3 semaines d'incubation à 37°C, le milieu étant protégé de la dessication par un bouchon en caoutchouc.

2 - Examen macroscopique :

| Toute infection bactérienne s'accompagne, outre la présence de bactéries, de signes biologiques liés à l'inflammation avec l'éventuelle présence de leucocytes, notamment de polynucléaires. Ces éléments peuvent entrainer au delà d'un seuil, une modification visuelle, clairement perceptible à l'oeil nu, qui signe une anomalie patente. Divers éléments sont alors obtenus comme le montrent les exemples suivants: |

- Trouble : urine, LCR, liquide pleural ou articulaire

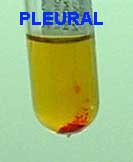

Hématurique : urine, LCR, liquide pleural ou articulaire

|

Autre coloration anormale

|

|  |

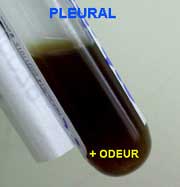

Odeur : on notera celle caractéristique lors d'infections à germes anaérobies stricts dans un liquide pleural

|

Consistance : Exemple d'une selle diarrhéique.

|

|  |

3 - Examen microscopique

| L'examen microscopique a un intérêt diagnostique au delà d'un certain seuil... Donc souvent, on notera aucune anomalie macroscopique ou visible, d'où la nécessité de rechercher des bactéries et des éléments cellulaires de type polynucléaire au microscope optique. |  |

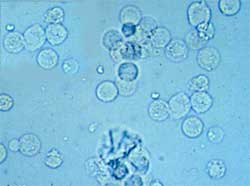

3 - 1 Etat frais (Grossissement de 400, en général):

Une préparation est obtenue avec le dépôt d'une goutte entre lame et lamelle, puis on observe au microscope d'une part, la présence éventuelle de bactéries (coque, diplocoque, chainette, coccobacille, bacille...), le type de mobilité comme celle du "rameur" ou celle en "en vol de moucheron".

Une préparation est obtenue avec le dépôt d'une goutte entre lame et lamelle, puis on observe au microscope d'une part, la présence éventuelle de bactéries (coque, diplocoque, chainette, coccobacille, bacille...), le type de mobilité comme celle du "rameur" ou celle en "en vol de moucheron".

Par ailleurs, lors de cette observation, seront évaluées les cellules avec une appréciationsemi-quantitative (rares, peu nombreux, nombreux, très nombreux...) ou mieuxquantitative, exprimée par nombre d'éléments / mm3 ou ml ou par champ.

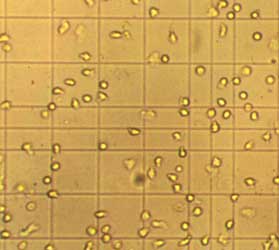

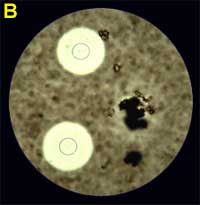

Exemple d'une cellule de Malassez pour LCR, liquides de ponction, urines

Exemple d'une cellule de Malassez pour LCR, liquides de ponction, urines

3 - 2 Examen après coloration (Grossissement de 1000, en général) :

Un frottis fin est obtenu à partir du produit pathologique, puis coloré permettant unemeilleure visualisation des bactéries et/ou des éléments cellulaires

Un frottis fin est obtenu à partir du produit pathologique, puis coloré permettant unemeilleure visualisation des bactéries et/ou des éléments cellulaires

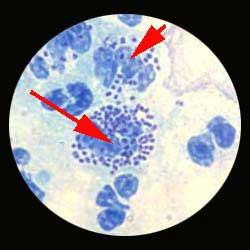

Coloration simple: Le frottis fin est traité par un seul colorant basique (bleu de méthylène). Cette technique est simple et rapide, peu courante, à l'exception de l'examen de pus urétral pour la recherche de gonocoque: diplocoques en grain de café intracellulaires.

|

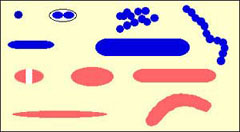

Coloration différentielle : Compte tenu des différences structurales (cf anatomie) de la paroi des bactéries, la coloration de Gram découverte par Hans GRAM en 1884 permet de distinguer les bactéries colorées en violet (G+) de celles en rose (G-).

| |

|

Il est alors possible de suspecter en tenant compte de la réponse Gram+ ou - et des morphologies observées d'évoquer un probable diagnostic

|

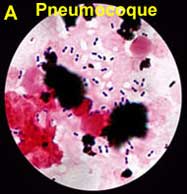

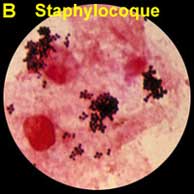

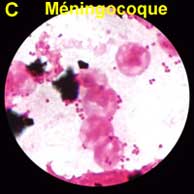

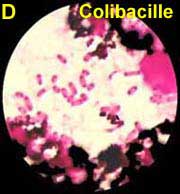

Exemples de probables diagnostics bactériologiques en fonction des commémoratifs : suspicion de pneumonie (A), de bronchopneumonie (B), de méningite (C), de pyélonéphrite (D)

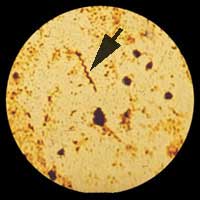

3 - 3 Examen après coloration spéciale (Ziehl-Neelsen) : Les bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) compte tenu de la composition de leur paroi sont détectés spécifiquement. Il s'agit du groupe des mycobactéries dont le bacille tuberculeux (Bacille de KOCH/BK) colorées en rouge sur un fonds bleu. Ce contraste de coloration permet une recherche plus facile sur un frottis. D'ailleurs, l'usage actuel d'un colorant fluorescent (auramine) confirme l'intérêt d'une visualisation plus facile (cf GBEA).

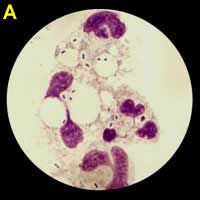

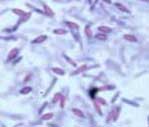

3 - 3 Examen après coloration spéciale (MGG): La coloration de May-Grunewald-Giemsa (MGG) est principalement à visée cytologique pour une meilleure individualisation des éléments cellulaires tels polynucléaires, macrophages, lymphocytes... Les bactéries peuvent être néanmoins observées avec leur capsule comme le pneumocoque (A). D'autres peuvent être spécialement recherchées telle Borrelia burgdorferi dans la maladie de Lyme (B).

3 - 4 : Autres types de microscopie

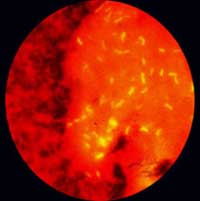

Microscopie à fluorescence (source particulière ; lampe UV) :

Microscopie à fluorescence (source particulière ; lampe UV) :

- coloration spécifique des BAAR (mycobactéries) par fluorescence (auramine)(cf GBEA). Cette technique est d'usage courant en laboratoire.

- coloration par anticorps marqués par un conjugué fluorescent. Ce type de technique est maintenant d'usage plus limité (sensibilité insuffisante)comme celle de la recherche de Legionella pneumophila dans un prélèvement pulmonaire. La recherche de l'antigène urinaire est très supérieure en sensibilité.

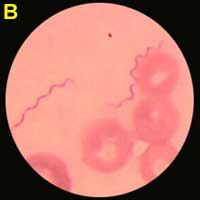

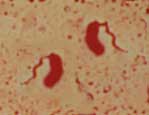

Microscopie au fond noir (condenseur spécial) : Il s'agit de rechercher des bactéries sur lequelles la lumière s'est réfléchie. Cette recherche est inhabituelle: diagnostic bactérioscopique de la syphilis (Treponema pallidum) sur un prélèvement de chancre (A).

La recherche d'un microorganisme rare de type levure (Cryptococcus neoformans) est constante dans une suspicion de méningite chez le sidéen (B).

Microscopie électronique : rarement utilisée en pratique, plus souvent dans le cadre de l'identification d'une nouvelle étiologie bactérienne (Bartonella, Helicobacter...).

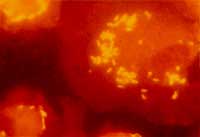

Exemple: individualisation d'un corps d'inclusion à Chlamydia trachomatis

Exemple: individualisation d'un corps d'inclusion à Chlamydia trachomatis

3 - 5 : Autres types de coloration : Il existe en bactériologie, diverses autres techniques de coloration qui ne présentent qu'un intérêt anecdotique. Cependant il convient de ne pas les méconnaitre dans le cadre d'une nouvelle étiologie bactérienne comme la techniqued'imprégnation argentique (intérêt historique) dans l'angiomatose bacillaire ou la maladie des griffes du chat. Les autres comme celle de visualisation de la capsule (coloration de Moeller) ou encore celle des cils ou flagelles (coloration de Leifson) sont quelquefois mises en oeuvre dans le cadre de diagnostic d'une espèce...

Exemple d'imprégnation argentique pour la recherche de Treponema pallidum(spirochète)

|

Exemple de coloration de la spore (Moeller) d'une souche de Clostridium

|

Exemple de coloration flagellaire (Leifson) d'une souche de Vibrio

|

|  |  |

4 - Premières conclusions:

Les éléments récoltés de l'examen macroscopique et surtout microscopique fournissent souvent des arguments diagnostiques de très forte présomption qui vont permettre la mise en route d'une thérapeutique adaptée. La culture ou l'isolement de l'agent causal sera, cependant, essentielle. Elle permettra l'identification ultérieure mais aussi de préciser sa sensibilité aux antibiotiques (Antibiogramme). Le diagnostic indirect sera quelquefois le seul recours diagnostique possible dans quelques rares maladies comme la syphilis (cf diagnostic bactériologique II)

Les éléments récoltés de l'examen macroscopique et surtout microscopique fournissent souvent des arguments diagnostiques de très forte présomption qui vont permettre la mise en route d'une thérapeutique adaptée. La culture ou l'isolement de l'agent causal sera, cependant, essentielle. Elle permettra l'identification ultérieure mais aussi de préciser sa sensibilité aux antibiotiques (Antibiogramme). Le diagnostic indirect sera quelquefois le seul recours diagnostique possible dans quelques rares maladies comme la syphilis (cf diagnostic bactériologique II)